Dans le prolongement du sujet des antioxydants alimentaires primaires abordé précédemment, nous allons parler des antioxydants secondaires.

Pour mettre les choses en contexte, nous dirons que les antioxydants dans les aliments exercent une action inhibitrice sur la peroxydation, transformant les radicaux libres en composés plus stables. Dans ce cas, les antioxydants secondaires retardent l’oxydation en chélatant les métaux, en régénérant les antioxydants primaires, en décomposant les hydroperoxydes ou en éliminant l’oxygène (Johnson 1971, Labuza 1971 et Gordon 1991).

Les antioxydants secondaires peuvent être classés dans les groupes suivants.

Récepteurs antioxydants de l’oxygène

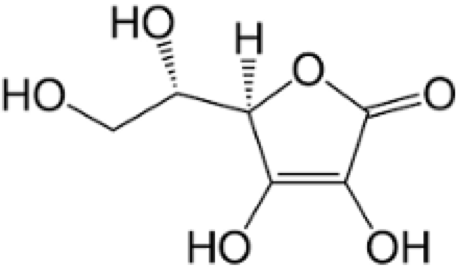

Acide ascorbique et ascorbates

E-300 Acide ascorbique

E-301 Ascorbate de sodium Sel sodique de l’acide ascorbique (L+)

E-302 Ascorbate de calcium Sel de calcium de l’acide ascorbique (L+)

E-303 Diacétate d’ascorbyle

L’acide L-ascorbique ou vitamine C est un solide blanc inodore, très soluble dans l’eau et insoluble dans les graisses et les huiles. Il peut agir comme récepteur d’oxygène, bien que sa forme d’action dépende de la concentration et du produit dans lequel il est utilisé. En conséquence, l’acide ascorbique peut être utilisé :

- Pour la chélation, lorsqu’il y a une faible activité de l’eau.

- En tant que récepteur ou éliminateur d’oxygène du milieu. En présence d’oxygène et d’ions métalliques, dans un milieu aqueux, il s’oxyde en acide déshydroascorbique, étant plus efficace à de faibles niveaux d’oxygène.

- En tant qu’antioxydant asynérgique de type l.

En tant qu’agent qui favorise la formation de radicaux et agit donc comme pro-oxydant

L’industrie alimentaire utilise l’acide ascorbique pour la production d’une grande variété de produits alimentaires, y compris les produits en conserve ou en bouteille, les boissons, les huiles végétales, les fruits, le beurre, les légumes, la viande séchée et le poisson en conserve.

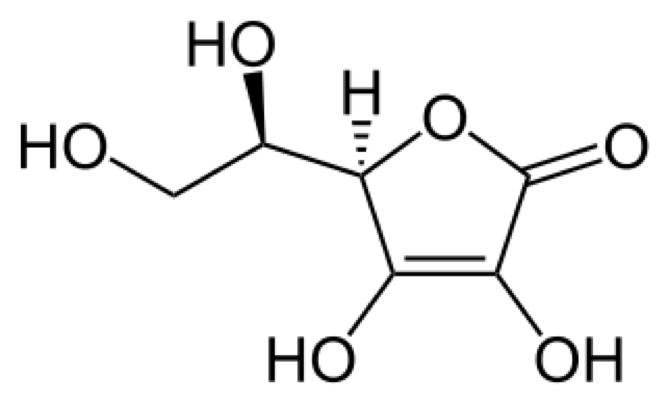

Acide érythorbique (acide isoascorbique)

E-315 Acide érythorbique (isoascorbique)

E-316 Érythorbate de sodium (isoascorbate de sodium)

L’acide érythorbique est l’isomère D de l’acide ascorbique. Il n’a pas d’activité vitaminique et se trouve naturellement dans les aliments. L’acide érythorbique, ainsi que son sel de sodium, sont utilisés dans la stabilisation des nitrates et des nitrites dans les produits de viande salaisonnée, les fruits et légumes déshydratés, et comme synergistes des tocophérols dans les graisses et les huiles (Nakao, et al., 1972, Movaghar, 1990).

L’acide érythorbique, en combinaison avec l’acide citrique, peut être utilisé comme alternative aux sulfites dans les fruits de mer surgelés, les salades de légumes et les pommes.

Agents chélatants

Dans ce groupe, nous incluons les substances qui ont une action antioxydante par un mécanisme spécifique, qui consiste à séquestrer les traces de métaux présents dans les aliments. Les agents chélatants ont pour mission de capturer les ions métalliques, en formant des complexes qui restent solubles et inoffensifs, ce qui est d’une grande importance dans l’industrie alimentaire, en évitant les effets indésirables dans les processus de production ou dans le produit final.

Lors de la sélection d’un agent chélatant, en plus de prendre en compte les aspects toxicologiques et sensoriels (couleur et goût), d’autres aspects intéressants doivent être évalués, tels que les caractéristiques du milieu (pH), car ils influencent de manière significative l’efficacité de la chélation et la solubilité.

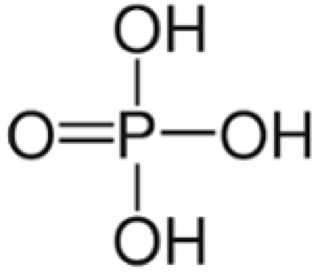

Polyphosphates

E-338 Acide phosphorique

E-339 Sels orthophosphoriques

E-340 Di-hydrogénophosphate de potassium

E-341 Orthophosphate de calcium

E-341iii) Orthophosphate tricalcique L’acide phosphorique et ses sels sont utilisés dans l’industrie alimentaire comme agents chélatants, comme stabilisants d’émulsions et comme agents anti-durcissants.

L’excrétion des phosphates se fait, notamment dans les fèces, sous forme de phosphate de calcium. De ce fait, un apport excessif en phosphates peut entraîner une diminution de la masse osseuse et du calcium.

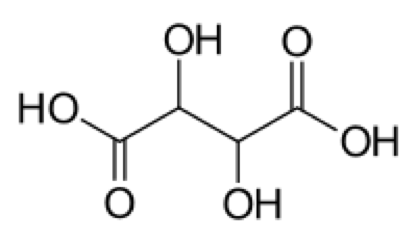

Acide tartrique

E-334 Acide tartrique

E-335 Tartrate de sodium

E-336 Tartrate de potassium

E-337 Tartrate mixte de potassium et de sodium/Sel de Seignette

L’acide tartrique est naturellement présent dans de nombreux fruits et est également un sous-produit de la vinification. L’acide tartrique est presque entièrement absorbé dans le tractus intestinal, où il est métabolisé de manière significative dans les tissus corporels, ce qui donne lieu à la formation de CO2.

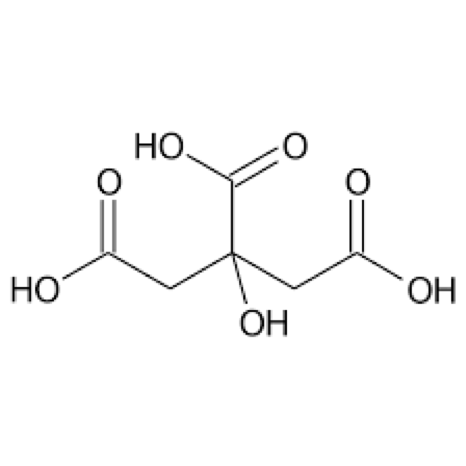

Acide citrique

E-330 Acide citrique

E-331 Citrate de sodium/citrate de sodium

E-332 citrate de potassium

E-333 citrate de calcium

L’acide citrique et ses sels sont utilisés comme agents chélatants. Ils sont utilisés comme synergistes avec des antioxydants primaires et avec des récepteurs d’oxygène à des niveaux de 0,1 à 0,3 %. Dans les graisses et les huiles, l’acide citrique forme des chélates avec des ions métalliques à des concentrations de 0,005 à 0,2 % (DziezaK, 1986).

Lécithine

E-322 Lécithine-N

La lécithine (phosphatidylcholine) est un phospholipide présent dans les produits naturels, avec un pourcentage de 1 à 2 % dans de nombreuses huiles végétales et graisses animales. La principale source est le soja. La lécithine commerciale est formée d’un mélange de phospholipides.

La lécithine agit comme un puissant synergiste dans les graisses et les huiles, avec les antioxydants primaires et les récepteurs d’oxygène à des températures supérieures à 80 °C. Lorsqu’il y a de faibles concentrations d’antioxydants, la lécithine est plus efficace. Elle est également très efficace lorsqu’elle forme des mélanges ternaires avec les vitamines E et C, à tel point que les temps d’induction dans les huiles ont augmenté d’environ 25 fois lors de l’ajout de 500 ppm de vitamine E et de 1000 ppm de vitamine C (Loliger, 1991). Des effets similaires ont été observés dans des mélanges contenant du palmitate d’ascorbyle, de la lécithine et du ?-tocophérol (Hudson et Ghavami, 1984).

Antioxydants éventuels

Acides aminés

Les acides aminés sont efficaces à la fois comme antioxydants primaires et comme agents synergiques (Bishov et Henick, 1975). L’activité antioxydante de nombreux acides aminés dépend de la concentration et du pH. À des concentrations élevées et à un pH faible, ils agissent comme des pro-oxydants, tandis qu’à de faibles concentrations et à un pH élevé, ils ont des propriétés antioxydantes.

La méthionine, l’histidine, la proline, le tryptophane, la glycine et la lysine sont efficaces dans les graisses et les huiles.

Extraits d’épices

Les extraits d’épices sont une source potentielle d’antioxydants naturels. Ils sont efficaces dans les produits gras, la viande et les produits de boulangerie. Le romarin et la sauge confèrent de bonnes propriétés antioxydantes au saindoux. L’eugénol est le principal composant du clou de girofle et la curcumine, le principal pigment du curcuma, ont tous trois des propriétés antioxydantes (Cort, 1974b). Les extraits d’épices ont une forte odeur, couleur et saveur, ils ne peuvent donc être utilisés que dans des aliments compatibles avec ces caractéristiques.

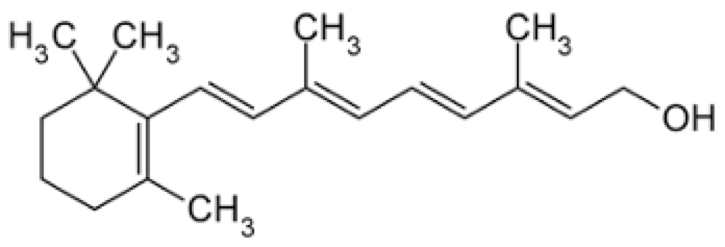

Vitamine A

L’utilisation de la vitamine A comme antioxydant est très limitée en raison de sa tendance à s’oxyder lorsqu’elle est exposée à la lumière ou à l’air, conditions dans lesquelles la vitamine devient pro-oxydante.

Le rétinol est une forme de vitamine A. Il appartient au groupe des rétinoïdes et est largement utilisé pour son efficacité élevée dans les graisses et les huiles lorsqu’il est stocké dans l’obscurité. De plus, cette substance inhibe la formation d’acides libres dans les huiles végétales. Le rétinol se trouve dans tous les tissus animaux, principalement dans le foie, ainsi que dans les œufs et le lait. Le foie est le principal site de stockage de la vitamine A. L’apport quotidien recommandé est de 750 mg/kg-pc (FAO/OMS, 1967).

Incorporation des antioxydants

L’un des principaux problèmes qui se posent lors de l’utilisation d’antioxydants est d’obtenir une distribution efficace et complète dans l’aliment, de manière à ce qu’ils puissent entrer en contact avec les lipides et agir efficacement. Ce problème s’aggrave lorsque l’antioxydant doit être ajouté dans des aliments à faible teneur en lipides et à structure définie.

L’ajout d’antioxydants est plus facile dans les produits plus ou moins visqueux (huiles et graisses), ou qui ont des structures physiques permettant l’homogénéisation (produits hachés, émulsions, etc.).